En la Europa de los siglos XVI y XVII, la palabra “bruja” podía ser una sentencia de muerte. Historias de vuelos nocturnos, pactos con el diablo y aquelarres corrían de boca en boca, alimentadas por el miedo y por la obsesión de la Iglesia por controlar las costumbres. Pero en España, a diferencia de lo ocurrido en otros lugares de Europa donde miles de mujeres fueron quemadas, hubo un punto de inflexión. Y ese giro se escribió en Logroño, en 1610, en uno de los autos de fe más célebres y oscuros de nuestra historia.

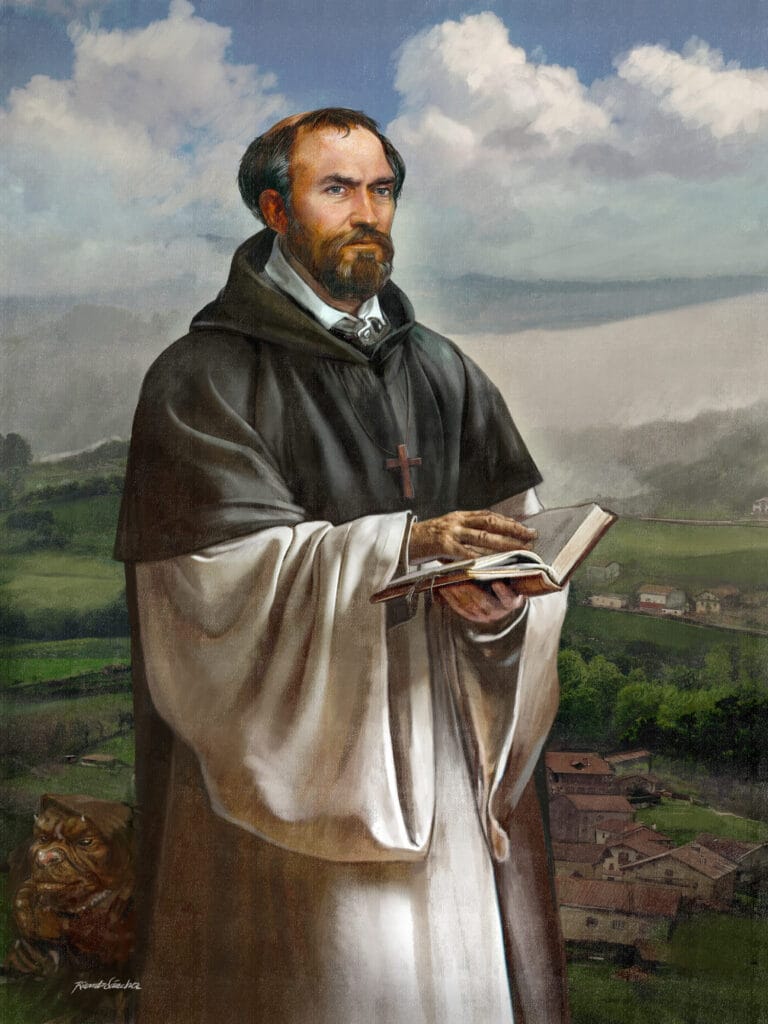

El suceso dejó estampas de dolor y de fuego, pero también nos legó una figura inesperada: la de un inquisidor que, en lugar de sumar su voz al coro del fanatismo, se dedicó a escuchar, investigar y dudar. Se llamaba Alonso de Salazar y Frías, y con el tiempo sería recordado como el Abogado de las Brujas.

El auto de fe de Logroño: teatro del miedo

El 7 y 8 de noviembre de 1610, la plaza mayor de Logroño se convirtió en un escenario sobrecogedor. Ante cerca de 5.000 personas —casi toda la ciudad y muchos curiosos llegados de pueblos vecinos— se escenificó el poder absoluto de la Inquisición. Sobre un tablado se juzgó a 53 personas, en su mayoría de Zugarramurdi, un pequeño pueblo navarro al pie de los Pirineos, que arrastraba la fama de ser “tierra de brujas”.

La multitud escuchaba relatos que hoy nos suenan fantásticos: hechizos, maleficios, aquelarres en cuevas, vuelos imposibles por la noche. Pero para aquella sociedad, cargada de superstición y miedo, todo parecía creíble. Once de los acusados fueron condenados a la hoguera; algunos en carne y hueso, otros en efigie, porque ya habían muerto en prisión. Los demás salvaron la vida tras retractarse públicamente y aceptar la reconciliación con la Iglesia.

La escena debió de ser devastadora. Hogueras, gritos, rezos y una multitud testigo de cómo se marcaba a fuego lo que debía entenderse como verdad. Pero más allá de las víctimas directas, el impacto se extendió por los pueblos de Navarra: cualquiera podía ser acusado, bastaba la sospecha de un vecino.

¿Quiénes eran realmente las sorginas?

En el centro de aquel proceso estaban las sorginas, las brujas de la tradición vasca. Pero, ¿qué había detrás de esa palabra?

Lejos de las imágenes diabólicas, las sorginas eran en muchos casos mujeres de gran conocimiento popular: sabían de plantas, remedios y partos. Eran parteras, curanderas, consejeras. Su sabiduría se transmitía de generación en generación, fuera de los libros y del control oficial de la Iglesia.

La Inquisición, incapaz de encajar prácticas que escapaban a su doctrina, las señaló como enemigas. Reuniones comunitarias se convirtieron, en boca de los jueces, en aquelarres con el demonio; la herbolaria fue tachada de magia oscura; y el simple hecho de ser mujer con voz propia en una aldea bastaba para caer bajo sospecha. En realidad, más que una lucha contra el diablo, fue un choque cultural: la represión de una tradición femenina, autónoma y ligada a la naturaleza.

La voz que se alzó en medio del silencio

En ese ambiente de miedo irrumpió la figura de Alonso de Salazar y Frías. Era uno de los tres inquisidores que presidieron aquel auto de fe, junto a Alonso Becerra Holguín y Juan Valle Alvarado. Pero a diferencia de sus colegas, no quedó satisfecho con el espectáculo de la hoguera.

Movido por la duda, Salazar decidió hacer lo que hoy llamaríamos trabajo de campo. Recorrió valles y aldeas, habló con acusados, escuchó a vecinos, analizó testimonios. Y lo más revolucionario: puso en cuestión las confesiones obtenidas bajo tortura o sugestión.

Su conclusión fue demoledora: no había pruebas de brujería. Lo que había era miedo, imaginación desbordada, coerción y rumores que se contagiaban de unos a otros. En su informe a la Inquisición escribió una frase que todavía resuena cuatro siglos después:

“No hubo brujas ni embrujados hasta que se comenzó a hablar y escribir de ellos.” Con esas palabras, Salazar desenmascaraba lo que en realidad era una construcción colectiva de terror. Y, sorprendentemente, su voz fue escuchada: a partir de su informe, la Inquisición española frenó las grandes cazas de brujas, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Francia o Escocia, donde la represión continuó durante décadas.

La lección que nos deja: El legado del escepticismo

El auto de fe de 1610 fue un espectáculo de miedo y poder, pero también nos deja una enseñanza luminosa. Nos recuerda lo fácil que es dejarse arrastrar por el fanatismo, la histeria colectiva y los prejuicios. Y al mismo tiempo, nos muestra que incluso en los sistemas más oscuros puede surgir una voz que apueste por la razón, la duda y la compasión.

Las sorginas encarnan la fuerza de las culturas populares y la resistencia femenina frente a la opresión. Salazar y Frías, el inquisidor que se atrevió a mirar más allá de las hogueras, nos recuerda que la historia no está hecha solo de verdugos y víctimas, sino también de quienes, a contracorriente, eligieron la humanidad. Y quizá ahí está la mayor enseñanza de aquel episodio: que incluso en los tiempos de más miedo, siempre queda espacio para la duda… y la duda, a veces, es el principio de la justicia.